La prise de Notre-Dame-de-la-Garde

La journée du 25 août 1944 marque le point culminant de la bataille de libération de Marseille. Le contrôle de la colline de la Garde est d’une grande importance pour l’armée allemande à la fois comme position défensive et comme place symbolique.

Le 24 août 1944 au soir, le général Joseph de Goislard de Monsabert[1], ordonne au groupement du général Aimé Sudre[2] de s’emparer de la colline. Le 1er bataillon du 7e RTA (Régiment de Tirailleurs Algériens) et le 3e escadron de chars moyens de la 1ère DB (Division Blindée) sont chargés de l’opération, guidés par les FFI (Forces Françaises de l’Intérieur). En face, une compagnie allemande réduite à une trentaine d’hommes équipés de mitrailleuses lourdes, lance-flammes et canon antichars.

Au matin du 25 août, les forces de libération prennent positions au bas du boulevard Notre-Dame ainsi qu’au cours Pierre Puget. Les tirailleurs débutent l’assaut à 8h45, les chars ouvrent le feu au bas de la Montée de l’Oratoire. Les troupes à pied progressent lentement à travers les rues, par le boulevard André Aune, l’escalier de la Montée de l’Oratoire, la rue de l’Abbé Dassy, le boulevard Notre-Dame et la rue Jules Moulet.

Une vingtaine de tirailleurs algériens[3] passent de jardin en jardin. Ils y prennent position et subissent le feu d’un tir nourri. Deux heures plus tard, la section d’attaque s’immobilise au bout du jardin de la Résidence épiscopale, en lisière du rocher. Monseigneur Jean Delay fournit l’échelle nécessaire au passage. Les premiers échanges de tir font deux blessés, rapidement évacués dans la cuisine de la Résidence. Le bâtiment est transformé en centre de résistance avec des tireurs postés à chaque ouverture. L’évêque et Monseigneur Lucien Gros[4], se convertissent en infirmiers, soignant les blessés.

La résidence de l’évêque transformée en centre de resistance

A 9h30, les soldats atteignent la place Santa-Maria et le plateau Cherchell. L’ennemi croise les feux de la « Bonne Mère », de l’Angélus et du Fort Saint-Nicolas. La progression marque l’arrêt. Les tirailleurs blessés sont soignés par le « Grand Marabout », surnom qu’ils avaient donnés à Monseigneur Jean Delay, évêque de Marseille.

L’avancée de l’infanterie devenue impossible, un engagement plus actif des chars est demandé. Les coups de canon fusent de toutes parts.

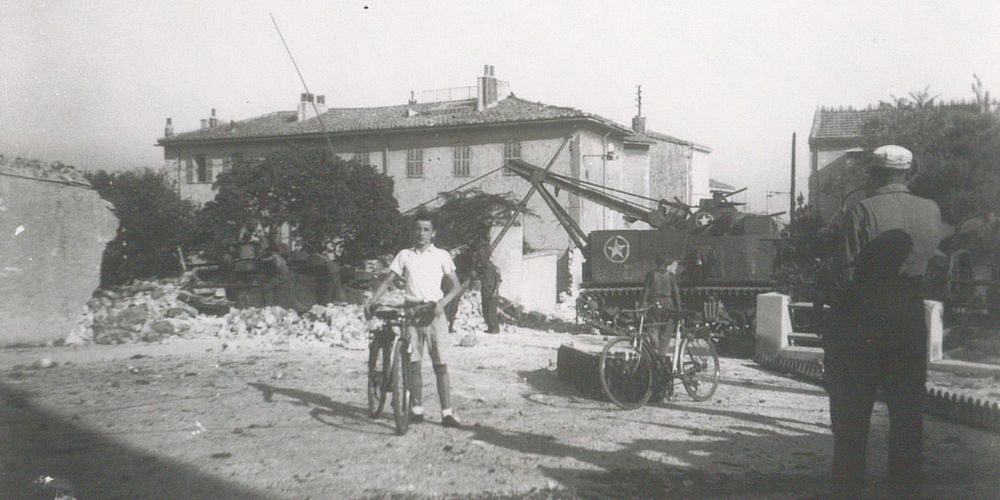

A 11h30, les chars Jourdan et Jeanne d’Arc entrent en action. A la suite d’un tir d’arrêt et après un arrêt de plusieurs heures, le char Jourdan parvient au pied de la basilique, il saute sur une mine, l’équipage est blessé. Le char Jeanne d’Arc est lui aussi atteint. Montant à découvert sous les tirs de mitrailleuse et d’obus, il est atteint sur la plage arrière garnie de sacs. Immobilisé au pied de la basilique, il prend feu. L’équipage est pris au piège. Le char recule et vient s’encastrer dans le mur de la résidence épiscopale, le long du hangar à bois de la Résidence, qui ne tarde pas à prendre feu. Les flammes se propagent aux arbres et massifs alentour. La fumée se répand, obligeant l’évêque de Marseille à quitter les lieux, mais pas avant de se rendre à la chapelle, endommagée par un éclat d’obus, pour y consommer les Saintes Espèces. Il quittera sa résidence à 16h45 pour rejoindre le secrétariat de l’évêché rue Saint-Jacques.

Dans le char, grièvement blessés, le pilote Antoine Riquelme et le copilote Georges Latour s’en extrairont laissant morts les cuirassiers André Neck, maréchal des Logis, Roger Guillot soldat 1ère classe et Maurice Clément, soldat 2ème classe. Les réservoirs d’essence prennent feu. L’incendie atteint la réserve d’obus provoquant l’explosion de la tourelle. Il brulera pendant de longues heures dans les jardins de la Résidence épiscopale. Encore fumant le 28 août, les restes humains éparpillés sont ramassés et regroupés dans la chapelle épiscopale. Le Jeanne d’Arc sera donné par le ministère des Armées à la ville de Marseille en 1946, il est exposé à l’endroit où il fut détruit.

Après l’incendie du char « Jeanne d’Arc », l’artillerie allemande s’acharne sur Notre-Dame-de-la-Garde

Pendant ce temps, un incendie fait rage dans la crypte de la basilique. Les Allemands après avoir participé à son extinction, se réfugient dans la sacristie.

Il est maintenant 14 heures, de la batterie de l’Angélus, des deux forts Saint-Jean et Saint-Nicolas, c’est un déchainement de feu. L’ordre est donné, la basilique doit être libérée avant la fin de la journée. Trois groupes montent à l’assaut final par des chemins périlleux. Atteignant le pont-levis, ils sont pris pour cible. Sous un déluge de balle, les murs de pierres et la porte d’entrée en bronze sautent. Les hommes parviennent tout de même jusqu’à la sacristie où ils trouvent le recteur de la basilique et les sœurs franciscaines qui s’y étaient réfugiés avec huit soldats allemands. Vingt-trois autres sont découvert dans les bâtiments environnants.

Il est 16h30, le drapeau tricolore est enfin hissé au sommet de la basilique. Pendant que l’artillerie allemande s’acharne toujours sur le sanctuaire, le père Maurice de Fenoyl, jésuite et aumônier de la première DB, en action de grâce, célèbre la messe de saint Louis, patron de cette division.

Tout n’est pas fini, une cinquantaine d’allemands sont retranchés dans un souterrain à une quarantaine de mètres sous l’esplanade. A 18 heures, sous la menace d’un dynamitage, ils se rendent. Ainsi tomba le bastion de Notre-Dame-de-la-Garde.

A l’occasion de l’anniversaire des 80 ans de la Libération et à la demande de la mairie de Marseille, le char « Jeanne d’Arc » situé place du colonel Edon fait peau neuve. Un travail assuré par cinq légionnaires, du 1er régiment étranger de cavalerie de Carpiagne.

Natacha TOURSEILLER, vice-chancelier du Diocèse de Marseille

Crédit photo « archives diocésaines de Marseille, fonds Delay »

Tout le dossier sur la Libération de Notre-Dame-de-la-Garde est à retrouver dans le numéro d’été d’Eglise à Marseille, pour vous abonner c’est ici!

Pour aller plus loin. En consultation à la Bibliothèque diocésaine :

Anonyme, Notre-Dame de la Garde, bataille et délivrance, Lescuyer et Fils, Lyon, 1951.

Audibert Roger, Pénétration dans Marseille et prise de Notre Dame de la Garde, Imprimerie des Alpes, Gap, 1989.

Crosia (Commandant), Marseille 1944, victoire française, Editions Archat, Lyon, 1954.

Gros L. (Chanoine), Comment fut délivrée Notre-Dame de la Garde, Imprimerie marseillaise, Marseille, 1944.

[1] 1887-1981. Il commande la 3e DIA (Division d’Infanterie Algérienne) depuis le mois de mars 1943. Au sein de l’Armée B, il embarque pour Toulon le 16 août 1944.

[2] 1890-1980. Au sein de la 1ère DB, il commande le 2e régiment de cuirassiers, le 3e régiment de zouaves et le groupe I/68ème régiment d’artillerie d’Afrique.

[3] 1ère compagnie du 7e tirailleurs algériens.

[4] 1895-1988. Vicaire paroissial de Sainte Marguerite puis du Sacré-Cœur, Chanoine honoraire, Vicaire Général puis délégué du temporel.

Retrouvez l’intégralité du dossier « Les 80 ans de la Libération de Notre Dame de la Garde » dans « Eglise à Marseille » de juillet/août 2024

Publié le 23 août 2024 dans A la une

Ces articles peuvent vous intéresser

« Marseille, voici ta mère ! »

En la basilique Saint Victor le dimanche 7 décembre 2025, le cardinal…

Les écoliers de Marseille dans les pas de l’abbé Fouque

A l’approche du centième anniversaire de la mort du bienheureux Abbé Fouque…

Marseille accueille le Cap-Vert

Du 22 au 23 novembre, le diocèse aura la joie d’accueillir Mgr…

en ce moment

à Marseille