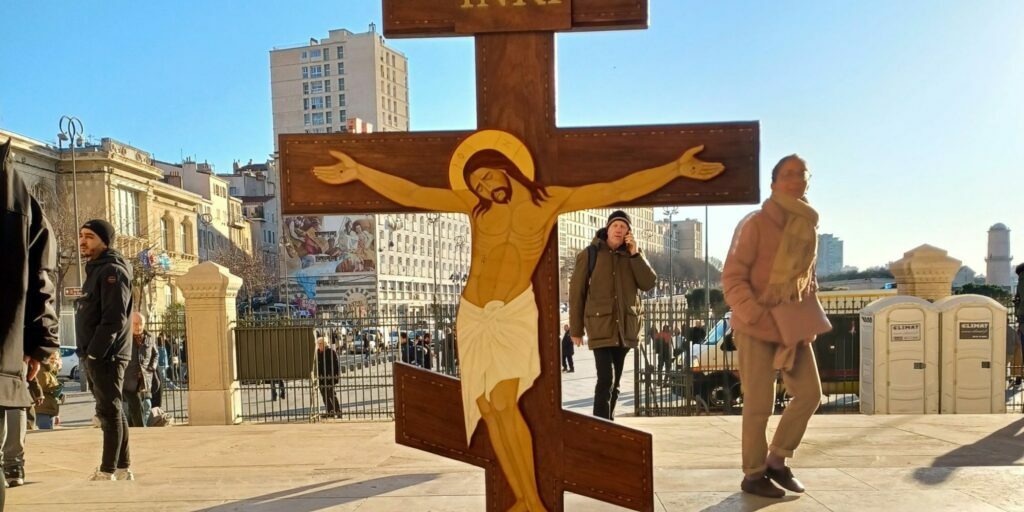

Le thème du jubilé est « Pèlerins d’espérance ». Un thème représenté, dans le logo proposé par le Vatican par une ancre marine. Le visuel choisi par le diocèse de Marseille pour illustrer la lettre de l’archevêque ou la couverture d’Eglise à Marseille dédié au jubilé (voir Eglise à Marseille de décembre 2024) reprend aussi cette image de l’ancre, avec la croix de Camargue installée à Notre-Dame de la Garde en hommage aux marins morts en mer. Explications avec

Jean-Philippe Rigaud, diacre des marins au sein de la pastorale maritime du diocèse de Marseille.

« Le logo de cette année jubilaire représente « l’humanité venue des quatre coins de la terre en train de s’accrocher à la Croix ». Une humanité fraternelle où tous les hommes se tiennent et avancent ensemble vers la croix, dans un élan d’amour commun. La croix est elle-même prolongée par une ancre, qui plonge dans des flots agités.

Dans la lettre aux Hébreux, Paul écrit à propos de l’Espérance : « Cette Espérance, nous la possédons comme une ancre de l`âme, sure et solide ». Il ne fait pas seulement une comparaison poétique ou un peu hasardeuse, mais est encore pétri du souvenir de son naufrage à Malte dans les années 60, après quinze jours en perdition dans la tempête.

Sur un navire à la dérive dans la tempête, entièrement soumis aux éléments, on ne sait à quoi se raccrocher, comment cela va se terminer et la crainte est aussi grande de s’échouer ou sombrer que continuer à dériver. Les personnes à bord, aussi bien équipage que passagers, sont ballotées dans tous les sens, debout ou au sol et victimes du mal de mer. Une seule envie les tenaille : en finir avec cette épreuve dont on ne peut imaginer l’issue. L’unique solution apportant sécurité et repos est de pouvoir mouiller (terme maritime pour dire « jeter l’ancre ») et rester bien accrochés.

Mais nous pouvons pousser un peu plus loin la réflexion sur l’utilisation de l’ancre et son symbole. Les ancres ont été inventées très peu de temps après les bateaux. Il s’agissait d’un cordage au bout duquel était amarré une pierre suffisamment lourde (ou un sac de sable) pour couler au fond de la mer. Les plus anciens navires connus avec des ancres ont été construits en Égypte entre 5 000 et 6 000 avant JC. L’utilisation courante des ancres par les marins égyptiens et chinois date de l’âge de bronze. Elles furent ensuite adoptées par les Romains et les Grecs. Leur conception a bien sur considérablement évolué, du fait de l’apparition successive de nouveaux matériaux, essentiellement du fer et de la fonte, et des techniques pour pouvoir remonter à bord des poids très lourds (actuellement, les gros navires ont des ancres dépassant les 25 tonnes tandis que la ligne de mouillage peut atteindre les 200 tonnes). On est ainsi passé rapidement d’un objet posé au sol à une ancre qui pénétrait dans le fond pour tenir accrochée. Pour que la partie pénétrante reste verticale, il a été installé dès le VII siècle avant JC un « jas », c’est-à-dire une pièce transversale qui faisait basculer l’ancre afin qu’elle présente toujours le côté saillant appelé « bec » sur le sol. On utilisait les ancres à jas jusqu’au siècle dernier et ce sont les ancres de ce type qu’a connu Paul. Ce jas donnait la forme d’une croix à l’ensemble. C’est pourquoi l’ancre, associée souvent à deux poissons, devint un symbole du christianisme primitif, comme le montrent les nombreuses ancres représentées dans les catacombes et cimetières de Rome au IIe et IIIe siècle. Plus tard, Clément d’Alexandrie mentionnera l’ancre comme un symbole autorisé des chrétiens, avec le poisson (ichtus). Dans son ouvrage appelé « Le Pédagogue » dédié aux catéchumènes, il écrit : « Les signes qui doivent distinguer le chrétien sont une colombe, un poisson, une nacelle portée à pleine voile vers le Ciel et l’ancre marine.»

Les ancres avaient alors pour seul rôle de stabiliser le navire en assurant un lien avec la terre. Elle évitait avant tout de dériver sous l’effet du vent et du courant. Nous sommes, nous aussi, soumis durant notre vie à une dérive que nous ne savons pas toujours estimer précisément, mais qui nous décale toujours de la trajectoire souhaitée. Faire un point spirituel nous permet de voir où nous nous trouvons par rapport à la route que nous voulons suivre et donc de la corriger pour atteindre le port où nous sommes tous invités et attendus pour y jeter l’ancre éternellement. Bonne mer et bon vent, ancrés dans l’Espérance ! »

Crédit photo Robert Poulain

Retrouvez plus d’informations dans le numéro de février 2025 d’Eglise à Marseille

Publié le 05 février 2025 dans A la une

Ces articles peuvent vous intéresser

« Marseille, voici ta mère ! »

En la basilique Saint Victor le dimanche 7 décembre 2025, le cardinal…

Les écoliers de Marseille dans les pas de l’abbé Fouque

A l’approche du centième anniversaire de la mort du bienheureux Abbé Fouque…

Marseille accueille le Cap-Vert

Du 22 au 23 novembre, le diocèse aura la joie d’accueillir Mgr…

en ce moment

à Marseille