Pâques 2025 : une date commune providentielle

2025 est une année exceptionnelle non seulement pour le Jubilé mais également parce que c’est une des rares années où la date de Pâques est commune à toutes les Églises chrétiennes. Pour célébrer et annoncer ensemble la Résurrection du Christ en cette année sainte, un rendez-vous s’organise le dimanche de Pâques sur le Vieux-Port (lire encadré). En attendant que les Eglises du monde entier parviennent à se mettre d’accord sur une date commune, un souhait qui remonte aux premiers temps de la chrétienté.

Depuis plusieurs années paraissent au printemps des articles relatifs à la date de Pâques, notamment les années d’occurrence entre les Pâques occidentale (catholique) et orientale (orthodoxe). Il y en a eu sept depuis l’an 2000 dont deux consécutives en 2010 et 2011. La huitième, cette année 2025, présente la particularité de coïncider avec le 1700e anniversaire du Concile de Nicée qui a proclamé le symbole de foi, le Credo, mais qui a aussi fixé la date de Pâques, ou plutôt le mode de fixation de cette date, dont nous savons qu’elle est toujours mobile. Pâque, « passage » de la mort à la vie, résurrection du Christ, est célébrée dès le début de la chrétienté par toutes les communautés, par référence à la pâque juive (puisque selon les évangiles, le Christ est crucifié la veille de la pâque juive) mais à des jours différents, soit en même temps que celle-ci, soit le dimanche suivant. S’agissant de la fête centrale quasi identitaire de la chrétienté, « fête des fêtes solennité des solennités » disent les orthodoxes, le besoin ou plutôt la nécessité est apparue de fixer une date commune.

Dès la fin du II° siècle, plusieurs synodes en Palestine et en Syrie, puis le concile local d’Arles (314) tenteront, en vain, de convenir d’une date commune. C’est en définitive le concile de Nicée, premier concile « œcuménique » c’est-à-dire réunissant des représentants de toutes les régions et de toutes les traditions chrétiennes de l’époque, tenu en 325 à l’initiative de l’empereur Constantin qui va poser la définition suivante : « Pâques est le dimanche qui suit le 14º jour de la Lune (« pleine lune ») qui atteint cet âge le 21 mars ou immédiatement après ». Cette définition apparemment claire demeure cependant insuffisante car elle ne précise pas la méthode de calcul ; chaque Église choisit son propre mode. La question est en réalité très complexe puisqu’elle combine le cycle lunaire et le cycle solaire, lunisolaire, et se décline en deux temps : d’une part la détermination du principe de la date (équinoxe de printemps), d’autre part son mode de calcul à la fois pour l’équinoxe qui peut tomber le 19, 20 ou 21 mars, et pour la lune. En d’autres termes se posent des problèmes importants de calcul astronomique et mathématique.

Julien et grégorien

Au milieu du VI° siècle, les diverses Églises chrétiennes adoptèrent progressivement une méthode de calcul précise, fidèle à la tradition, élaborée par le moine byzantin Denys le Petit (env. 470-env. 540) qui travaillait à Rome dans l’entourage du pape. Cette méthode est compliquée mais exacte dans la mesure où elle respecte la définition du concile de Nicée. Elle prit le statut de « méthode canonique » qui au XIII° siècle en définitive sera appliquée dans toutes les Églises chrétiennes vivant à cette époque selon le calendrier julien (établi en 46 av. J.-C. par Jules César). Notons qu’indépendamment de Pâques, toutes les dates arrêtées pour les fêtes chrétiennes (25 décembre pour Noël, 6 janvier pour l’Epiphanie, 2 février pour la Sainte Rencontre ou Chandeleur) l’ont été selon le calendrier julien.

En 1582 intervint la réforme du pape Grégoire XIII. Elle n’a consisté qu’en une correction mathématique de la durée de l’année solaire : évaluée à 365 jours 1/4 dans le calendrier julien, il lui manquait 11 minutes et 14 secondes. Cumulées sur plus de 15 siècles, ce décalage s’est traduit par un retard de dix jours.

La réforme de Grégoire XIII prit effet à Rome le 15 octobre 1582 : le lendemain du jeudi 4 octobre fut le vendredi 15 octobre ! Ce nouveau calendrier fut aussitôt adopté par l’Espagne, l’Italie, la Pologne, le Portugal et la France. En revanche, intervenant au moment de l’affrontement entre la réforme et la contre-réforme, elle fut refusée par la Grande-Bretagne et les pays protestants préférant « être en désaccord avec le Soleil, plutôt qu’en accord avec le pape. » Elle sera néanmoins adoptée en Grande Bretagne en 1752. Il en fut de même, et pour les mêmes raisons « antipapistes », pour tous les pays orthodoxes qui conservèrent le calendrier julien jusqu’au du début du XX° siècle. En 1918, le pouvoir bolchévique imposa le calendrier grégorien dans la nouvelle URSS ; il ne s’appliquera cependant qu’à la société civile, mais pas à l’Eglise, refusant à nouveau le changement demandé parce qu’il provient du pouvoir athée. En mai 1923, le congrès panorthodoxe de Constantinople proposa « un calendrier julien révisé » consistant à appliquer le calendrier grégorien pour les fêtes fixes, mais maintenant l’équation lunaire pour le calcul des fêtes mobiles dont Pâques, se fondant sur l’observation de la Lune à Jérusalem. Une partie des Églises orthodoxes refusa ces modifications et continua de vivre selon le calendrier julien (Jérusalem, Russie, Macédoine, Serbie, Géorgie et Ukraine). Une autre partie, celle qui est davantage en contact avec la chrétienté d’occident, accepta le « calendrier julien révisé » (le patriarcat œcuménique de Constantinople, les patriarcats d’Alexandrie et d’Antioche, les Églises orthodoxes de Grèce, Chypre, Roumanie et Pologne ainsi que celle de Bulgarie depuis 1963). Elles fêtent donc Noël le 25 décembre selon le calendrier grégorien, ainsi que les fêtes fixes du calendrier liturgique, tandis que les fêtes mobiles de la « pascalie » (Rameaux, Pâques, Ascension, Pentecôte) restent calculées selon le calendrier julien.

La question de la révision du calendrier pour la fixation d’une date commune de Pâques a été soulevée dans l’Eglise orthodoxe à plusieurs reprises au cours du XXe siècle. Elle devait faire l’objet d’un examen lors du concile panorthodoxe qui s’est tenu en Crète en 2016. Elle fut en définitive retirée de l’ordre du jour par crainte d’un schisme au sein de l’Eglise orthodoxe.

L’occurrence des dates de Pâques des chrétientés occidentale et orientale de cette année avait suscité quelque espoir d’établissement d’une date commune fondée sur la décision du concile de Nicée. La situation géopolitique actuelle semble pour l’heure avoir compromis cette perspective.

Père Jean Gueit, recteur de la paroisse orthodoxe Saint-Hermogène à Marseille

Crédit photo: paroisse Bienheureux Abbé Fouque

A NOTER: à l’occasion de la date commune de Pâques, exceptionnelle cette année, tous les chrétiens de Marseille ont rendez-vous le dimanche 20 avril à 17h sur le Vieux Port pour porter le message « la paix soit avec vous ». La foule accueillera l’arrivée en bateau des différents responsables des Églises membres du Comité œcuménique, pour fêter et annoncer la joie de Pâques. Un rendez-vous exceptionnel à ne pas manquer !

Publié le 15 avril 2025 dans A la une

Ces articles peuvent vous intéresser

« Marseille, voici ta mère ! »

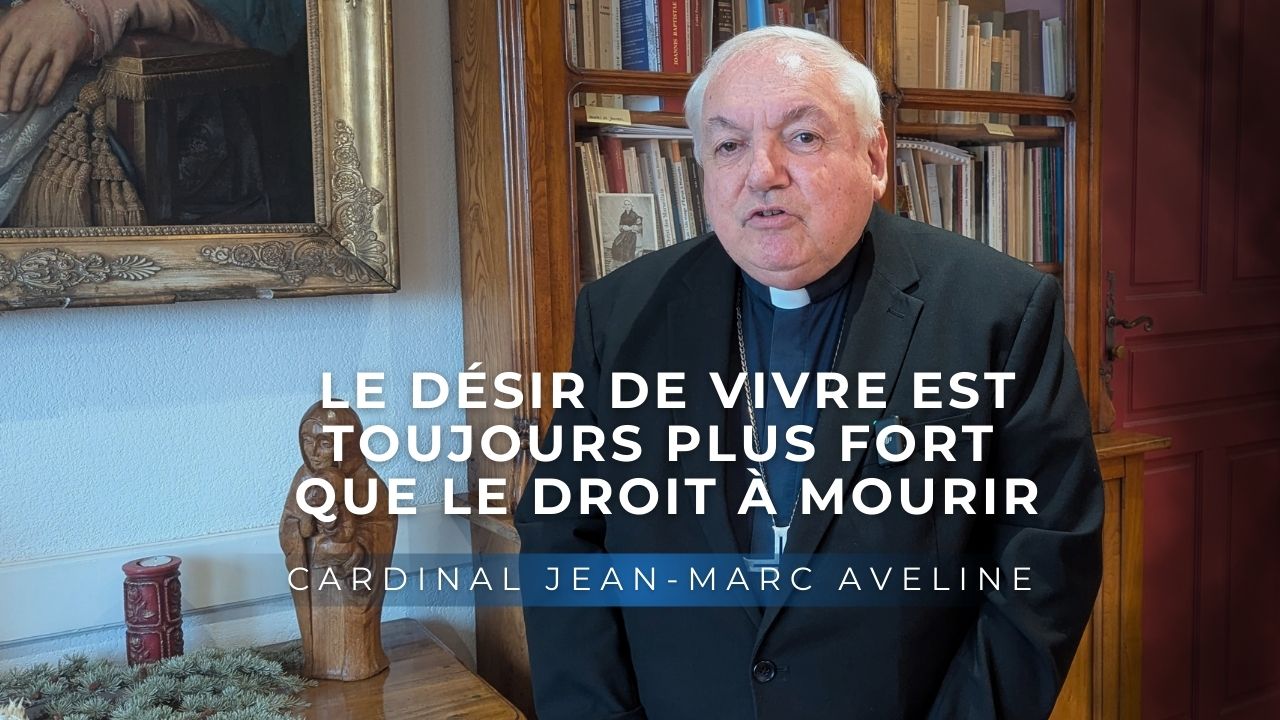

En la basilique Saint Victor le dimanche 7 décembre 2025, le cardinal…

Les écoliers de Marseille dans les pas de l’abbé Fouque

A l’approche du centième anniversaire de la mort du bienheureux Abbé Fouque…

Marseille accueille le Cap-Vert

Du 22 au 23 novembre, le diocèse aura la joie d’accueillir Mgr…

en ce moment

à Marseille